Ветлуга православная

Щеглова А.Н.

I часть.

Из истории ветлужских храмов.

Православные храмы на реке Ветлуге начинают строиться с XIII века. Ветлужский краевед Д.П.Дементьев отмечает прибытие на Ветлугу в 1240 году марийского князя по имени Коджа Ералтем. Он принимает христианство и в верховьях реки строит город Якшан (позднее назывался Кажирово). В Якшане строится первая на Ветлуге церковь в честь Николая Чудотворца.

Однако Поветлужье еще долго было краем населенным марийцами, глухим и довольно безлюдным. В середине XV века священник из Великого Устюга Варнава прибыл в «пределы пустые» и основал обитель, на месте которой возникла Троице – Варнавина пустынь.

Важную роль в распространении христианства на Ветлуге и в бассейне р. Вол сыграл Макарьевский монастырь на Унже. Активное же заселение края началось со 2-ой половины XVI века.

Точными сведениями о возникновении поселения на месте г. Ветлуги и о постройке первых ветлужских церквей мы не располагаем.

По документам известно, что первое описание поселений по р. Ветлуге было проведено в 1606 году. Тогда дозорщики засвидетельствовали на этом месте Воскресенский погост и деревню Щупликово (в более поздних документах «Щулепниково»).

В Ветлужском краеведческом музее хранится письмо, адресованное бывшему директору П.Г.Скворцову от сотрудника Государственного архива древних актов Д.Белорукова. Приведу цитату из него о ходе формирования поселений на Руси: «С появлением христианства на Руси власти стали принудительно уничтожать культовые места аборигенов язычников, ставя на них церкви. Эти языческие капища были на красивых местах, где люди собирались для культовых церемоний, торговли. По традиции и при христианах на эти места приезжали для торговли «гости» — купцы, отсюда и название «погост». На погостах и при христианстве справляли праздники, здесь были и игры, и кулачные бои, и т.д. Недаром была пословица: «Было бы пиво на погосте, будут и гости». В дальнейшем погост получил значение как кладбище. У церкви хоронили умерших. Таким образом, погост превратился в религиозно-административную единицу. К нему были приписаны деревни, образуя приход. На погостах не разрешалось селиться никому кроме священнослужителей, людей, обеспечивающих церковь.

Заселение же крестьян шло починками. Но помимо религиозно-административных центров (погостов) были и правительственные центры – волости и станы.

Стан – это место, где в глубокие еще времена останавливались или князья, или наместники для сбора дани, рассмотрения судебных дел, принятия жалоб и т.д. Во многих случаях места этих станов совпадали с погостами. А с появлением вотчинных отношений тут появились и съезжие (приказные) избы вотчинного правления.

Думаю, что путь Воскресенского погоста ничем не отличается от обычного формирования населенного пункта на Руси.

Сначала это было черемисское капище, потом погост, названный по имени церкви, потом деревня, село, город.

По писцовым книгам 1617г. места на Ветлуге названы «Унженского пригородка станы черные на Ветлуге (их было 4): Здвиженский, Богородицкий, Троицкий и Воскресенский». Значит, они тогда были все «черные», т.е. были за государем. И все эти станы были расположены на погостах».

В писцовой книге поместного приказа №345 за 1616 год дано подробное описание всех поселений Ветлужской волости. Вот что было сказано о поселении на месте г. Ветлуги: «Стан Воскресенский, а в нем … деревня Щупликово на реке на Ветлуге, а на ней крестьян; во дворе Степанко Фёдоров, во дворе Иванко Иванов, во дворе Сенька Кузьмин. … Погост на реке на Ветлуге, а на погосте церковь Воскресенье Христово деревяна клетцка, теплая, с трапезою. А в церкви образы и свечи, и книги, и ризы, и сосуды церковные, и колокола, и все церковное строение приходских людей. Да на погосте ж церковных дворов: во дворе поп Герасий Васильев, во дворе дьячок Иванко Иванов, во дворе пономарь Миронко Марков, во дворе проскурница Марфица Саойлова дочь, да 3 кельи нищих, питаются от церкви Божьи …».

Таким образом, на месте сегодняшней Ветлуги в 1616г. было семь дворов, три кельи и небольшая церковь на кладбище.

В 1618г. земли по реке Ветлуге по указу царя передаются во владение первому боярину Боярской думы Ф.И.Мстиславскому. При дозоре 1628г. д. Щупликово вместе с Воскресенским погостом уже называется «селом Воскресенским, а Щупликово то ж».

Если к началу XVII века население Поволжья было еще малочисленным, то к концу его и началу XVIII века увеличилось во много раз.

Сегодня и историческая наука не всегда может дать точный ответ на все вопросы. Сохранилось мало письменных документов. Благодаря исследователям старины разных времен, у нас есть возможность заглянуть в прошлое. В 1888 году в г. Костроме И. Херсонским выпущены материалы по исследованию истории Макариево — Унженского монастыря «Летопись Макарьева Унжнеского монастыря Костромской епархии» Вып. 1 (1439 — 1682 г.г.). В данной работе есть сведения о наших церквях.

«В 1635 году были церкви по Ветлужской волости:

1. Богоявленская на Волу.

2. Ильинская на Пижуге (село Галкино — А. Щ.).

3. Георгиевская в Жегрине на Волу, вотчина Никиты Тараканова.

4. Троицкая на Турани.

5. Вознесенская с. Боярка на Вятской дороге на Ветлуге.

6. Никольская в Белышеве на речке Нужне.

7. Воскресенская в селе Шупликове (г. Ветлуга — А. Щ.).

8. Преображенская в селе, что была дер. Ульянова, вотчина боярина Зузина (село Спасское — А. Щ.).

9. Макарьевская на Ветлуге».

В волости, согласно списка, значится 31 церковь. Многие из этих церквей «недавно строены». В этом документе имеется еще один список «с выписи из Галичских писцовых книг 1653 г.» В нем переписаны церкви, приписанные к монастырю. В отношении наших церквей изменений не обнаружено.

Есть упоминание, что некоторые церкви имеются в списках 1627-31 г., но самими списками мы не располагаем. Данная информация позволяет сделать вывод: в начале 17 века на реках Ветлуге и Волу были села, а в них храмы

Известный краевед М. Балдин в своей работе «Были храмы на Волу и Ветлуге» (опубликована в газете «Ленинское знамя» в 1979г.) пишет: «… в конце XVIIв. в пределах Воскресенского стана с населением около пяти тысяч жителей мужского пола было создано 10 церковных приходов, на которых стояло 15 деревянных храмов». В 1635 году освящена церковь святого великомученика Георгия на реке Вол, в 1675 году в д. Холкино – церковь Успенья Богородицы, в 1696 году – в с. Вознесенье, в 1700году – в с. Архангельском, в 1714 году – в с. Белышеве, в 1716 году – в с. Макарьевском.»

Старые церкви в начале XVIII века заменяются деревянными новыми. «Так в 1691 году освящается новый храм Воскресения Христова в с. Воскресенском (г.Ветлуга), а в 1707 году в том же селе строится второй деревянный храм Благовещения Пресвятой Богородицы с приделом святого Ильи Пророка». (М.Балдин). В 50-70 годы XVIII века было построено 11 новых деревянных церквей в 6 селах: в Архангельском, в Белышеве, в Вознесенье, в Спасском, в Турани, в Георгиевском. По слова М. Балдина, «каждая из них представляла собой оригинальное архитектурное сооружение». Особенно выделялась среди прочих церковь в честь священномученника Харлампия в с. Белышеве. Новые храмы были просторны, заполнены пышным убранством, церковной утварью, было много резьбы. Но век деревянных церквей не был долог, и в начале XIX столетия на Ветлуге начинают строиться каменные храмы. «За первую половину века в пределах границ ветлужского района было построено 9 таких храмов. Первым из них построен в 1805 году храм Пресвятой Троицы в г. Ветлуге; в 1808 году – в Турани, в 1816 году — в Холкине на месте устаревшей церкви Успенья, в 1826 году – в Макарьевском, в 1845 году – в Богоявленском …» (М.Балдин). Строятся церкви в Архангельском, в Белышеве, на городском кладбище в г. Ветлуге. В 1859г. на новом месте в конце главной улицы города, ул. Костромской, освящается каменная пятикупольная Воскресенская церковь.

II часть.

Церкви г. Ветлуги.

Троицкая церковь г. Ветлуги построена в 1805г. каменная, с каменною колокольнею и оградою. Огромный храм имел уникальные особенности: по углам его четверика на пьедесталах были поставлены скульптуры четырех евангелистов.

Престолы: во славу Пресвятой Троицы, в честь св. Евангелиста Иоанна Богослова и преподобного Феодосия, Тотемского чудотворца.

Ветлужский краевед Д.А.Марков в своей работе «К истории г. Ветлуги» 1922г. издания писал: «Несколько южнее Троицкой церкви стоят две пары каменных столбиков, находящихся на месте бывших двух деревянных церквей, которые были жертвою пожара 1840г.». Думаю, что известный краевед был не совсем точен. Деревянная Воскресенская церковь просуществовала, вероятно, до 1859г., до освящения каменной. Доподлинно известно, что двадцать второго апреля 1856г. в Воскресенской церкви г. Ветлуги был крещен Василий Розанов (известный философ, писатель, публицист), о чем была сделана соответствующая запись в метрических книгах церкви.

Летом 1890г. новый пожар охватил почти весь город. Троицкая церковь оказалась в самом его центре и сильно пострадала.

К началу XX века город отстроился заново. На Троицкой площади, главной торговой площади города, было многолюдно, особенно по субботам и в дни ярмарок. Но за повседневными хлопотами жители г. Ветлуги не забывали и о душе, и о Боге.

Л.Н. Успенский вспоминал: «Я, хотя не чувствовал в себе настоящей «фанатической религиозности», между тем, часто ходил в церковь. Любил послушать хоровое пение, посмотреть на народ … . Нравились мне Крестные Хода вокруг города … . Особенно любил я церковный колокольный звон, лучший в Троицкой церкви. Там были искусные звонари …».

Священники в Ветлужских храмах служили подолгу. Не была исключением и Троицкая церковь. Много лет прослужили в ней о. Василий Зарницын, о. Николай Крылов, о. Вячеслав Ильинский.

В 1935г. власти обложили храм непосильным налогом, ни у священника, ни у прихожан такой суммы не было, и храм был закрыт. Отец Вячеслав перешел в Екатерининскую церковь и служил в ней до своего ареста в 1937г.

В стенах же растерзанного храма была устроена городская электростанция, а затем много лет располагались цеха филиала завода им. Ульянова (после «перестройки» АО «Термаль»).

Возрождение храма началось в 1993г. В апреле этого года была создана православная община церкви. В сентябре 1995г. назначен настоятель в приход Троицкой церкви г. Ветлуги. Началась служба во вновь восстановленном северном приделе храма, хотя через стенку, в главном приделе, еще работал литейный цех завода. В 1996 г. закончилось поэтапное выселение завода на основную площадку.

До сегодняшнего дня идет трудный процесс восстановления, возрождения храма, который еще потребует огромных затрат, не только финансовых, но и духовных.

Свято-Екатерининская церковь г. Ветлуги была построена в 1850г. на городском кладбище «тщанием Казанского купца Алексея Яковлева Тихонова. Престолов три: св. Великомученице Екатерине, св. апостолам Петру и Павлу, Святителю Николаю. Была приписана к Воскресенскому собору». Проект храма выполнен в мастерской академика К.А. Тона. Храм был однокупольный с шатровой колокольней в русском стиле. В народе церковь часто называли просто «Кладбищенская»

В годы репрессий храм постигла та же участь, что и все культовые сооружения Ветлуги и края. Некоторые ветлужане утверждают, что церковь не закрывалась официально, так как доподлинно знают, что в конце 30-х начале 40-х гг. были крещены в этом храме. Это вполне допустимо, потому что ситуация складывалась довольно парадоксальная. Осенью 1937 года арестовали священников, старост, некоторых особо активных прихожан церквей города и района, но сами церкви официально еще не были закрыты, но и функционировать они не могли – служить-то было некому, да и церковные органы управления перестали существовать по той же причине. Власти начали закрывать храмы как бесхозные строения. Если же и появлялся в приходе священник, то служил он, как правило, недолго. Его арестовывали за «антисоветскую пропаганду». Возможно, так было и в Екатерининской церкви. Официально закрыть ее власти, видимо, не решились. Возмущение верующих города Ветлуги было велико и выливалось в постоянные жалобы и прошения. Однако это не помешало процессу разрушения храма. По сведениям старожилов, какое-то время в здании находился зерносклад. Была снесена колокольня, разрушен купол, продолжился процесс уничтожения кладбища, начатый еще в 1918 году. Могильные плиты и памятники использовались жителями при закладке фундамента своих домов. Часть церковного имущества была конфискована, а часть уничтожена. Некоторые предметы религиозного культа поступили в Ветлужский музей, что не произошло с церковным имуществом Собора и Троицкой церкви. Эти предметы сохранились, а впоследствии были переданы во вновь открывшийся храм. По имеющимся у нас сведениям, церковь была вновь открыта в начале 1943 года и уже больше не закрывалась. Это была единственная действующая церковь на огромной территории Поветлужья.

В 2000 году храм был полностью восстановлен, построена колокольня и четыре купола, которых в первоначальном варианте не было.

Церковь Воскресения Христова построена в 1859 году «на церковную сумму с тщанием от прихожан. Воскресенский собор пятиглавый с колокольнею в двух главах и обнесен каменною с решеткой оградой.

Престолов в соборе три: Воскресению, Благовещению и святым мученикам Фролу и Лавру.

По штату положены: протоиерей, священников два, дьяконов два, псаломщиков три.

Приписанных к церкви церквей одна, часовен шесть, из них одна каменная близ собора в память Чудесного Спасения Царского Семейства 17 октября 1888г. и пять деревянных часовен в приходских селениях и каменные столбы в деревне Больших Крутцах, Глущихе и Заганихе, сооруженные по случаю избавления от холеры в 1910 году».

В 1896 году Воскресенская церковь переименована в собор. Кафедра епископа открыта 1922 году.

Нам известны последние настоятели Воскресенского собора. В 1913 году скончался о. Василий Матвеевич Покровский, с 1913г. по 1930г. настоятелем был о. Павел Ксенофонтович Максимовский (в 1930 году принял монашеский сан с именем Фостирий. Публикацию о епископе Фостирии читать на сайте музея), последний настоятель — о. Александр Иванович Зарницын. С 1914 года старостой был Сергей Гаврилов, а 1923 года – Вячеслав Попов.

В 1918 – 19гг. имущество собора, книги, имеющийся капитал были конфискованы новой властью. Начался период гонений и разрушений. Вот как об этом времени пишет иеромонах Дамаскин в первой книге «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия»: «Во время гонений 1930 года власти решили снять с собора колокола. Эти колокола были украшением города, ветлужцы почитали их своей святыней. Один был весом в пятьсот шестьдесят пудов с очень мелодичным звоном, слышным за двадцать пять верст. Разорителями были приезжие, а из своих – городские пьяницы… Видя происходящее, томилось и стенало сердце архипастыря (речь идет об епископе Неофите; от авт.). но он знал, что любое слово протеста приведет к аресту, а колокола все равно снимут. Не о колоколах поставил его печься Господь, а о душах живых. Конец все равно будет мученическим, а сейчас надо смириться и ждать. Но в народе поднялся – в первый раз – ропот на архипастыря: почему не защитил достояние народа. И тогда епископ вышел на амвон и сказал:

— Дорогие братья и сестры, я не хозяин над имуществом храма, теперь здесь хозяева власти, они захотели – они и сняли, меня не спросили. Я скоро умру, а вы еще будете жить, и вы сами увидите, какая наступит страшная жизнь… Но не пришли еще сроки уничтожения Ветлужской церкви. Один из благочестивых ветлужских прихожан поехал к начальству в Москву и добился разрешения на открытие собора. За это время кое-где стекла в храме побили, и хотя внутри было нетронуто, но уже потянуло духом запустения и смерти. В собор вошел его настоятель о. Александр Зарницын. Он упал на колени и заплакал. За ним вошел протодиакон Иоанн Воздвиженский и опустился на колени рядом. Люди, сколько их было в храме, заплакали. Епископ Неофит, видя такую любовь народа к храму Божию, прослезился сам».

Официально собор был закрыт решением облисполкома 11 сентября 1938 года. Причину закрытия объяснили так: «в связи с тем, что Воскресенский собор является бесхозяйственным зданием, церковной двадцатки нет, служители культа изъяты органами НКВД за контрреволюционную деятельность».

В стенах Воскресенского собора был оборудован пивзавод, а в 1960 году – хлебозавод, который функционирует до сегодняшнего дня.

III часть

Православные традиции ветлужан.

Православные традиции ветлужан складывались веками. И духовенство занимало особое место в жизни дореволюционного ветлужского общества. Да и как же иначе… Жизнь человека от рождения до смерти была подчинена христианским нормам. А они не были чем-то обособленным, отдельным, искусственно придуманным. Во главе государства – православный царь, а христианские заповеди, христианская мораль – это норма жизни. Леонид Николаевич Успенский, родной брат известного в Ветлуге врача-окулиста Николая Николаевича, в своих воспоминаниях о ветлужском обществе конца XIX начала XX века пишет: «Ветлужане вообще любили ходить в церковь, особенно перед большими праздниками церкви были полны народу. К священникам относились с уважением. Пожертвования на церковь делали всегда. Никаких «выходок» в отношении уважения религии я никогда не замечал ни с чьей стороны.

На берегу возле Троицкой церкви, но вне ограды, стояли два или три столбика – часовенки довольно давних времен. В особых углублениях были поставлены деревянные образки, которые от давнего времени утратили свои изображения. В 1915 г. я видел образки сохраненными, несмотря на то, что возле столбиков-часовенок каждую неделю проходили базары. Никто не трогал образки, и они хранились, вероятно, лет пятьдесят или более.

Большинство людей остерегалось совершать воровство или кражи. Религиозность людей – большое дело. Она принуждала воздерживаться от преступлений. На исповеди боялись, вдруг священник спросит: «Не украл ли чего?» Я вообще никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из ветлужан судился за большие преступления или был бы сослан, или осужден.

Меня радовало, что в городе хулиганства и связанного с ним уничтожения или порчи чьего-либо имущества не было. Никогда никто в уличных фонарях не бил стекол…, и стекла в домах, и заборы, и палисадники всегда были целы. Целы и невредимы были и все деревья, посаженные у домов или на бульваре. Ветлужане своим детям давали только христианские имена (по календарю) и совершали над ними все христианские обряды.

Три раза в год церковный причт обходил «со славой» дома своих прихожан (в Рождество, в Крещение, в Пасху). Служили короткий молебен с действием и пением соответственно празднику. Крестные хода вокруг города были на второй день Троицы, в Духов день и в Петров день.

В летние праздники приходили в Ветлугу черемисы, исключительно женщины, в своих типичных костюмах, всегда небольшими группами, чтобы помолиться и поклониться «Спасителю» при кладбищенской церкви. Обычно они недолго были в городе. Как незаметно приходили так незаметно и уходили. Приходили из заречных волостей, со стороны села Холкина и Хмелевиц.

Девятого июля в память о большом Ветлужском пожаре 1890 года была традиция – вечером на углах улиц владельцы домов устанавливали столы с хлебом-солью. Священники обходили город, у столов служили коротенький молебен, переходя от одного столика к другому. Я почему-то сочувственно относился к этой традиции.

Я поражаюсь теперь честности и добросовестности людей времен моего детства и юношества. Большой радостью было жить среди них!

Чиновники, учительство, врачи, духовенство подолгу служили на своих местах. Многие имели хорошие дома и жили вполне безбедно. В учреждениях служили на одном месте всю свою жизнь. Например, мой отец, священники…, отец Павел Максимовский служил в Ветлуге долго, отец Василий Покровский, Зарницын… Все дорожили своей службой и сами были людьми достойными, добросовестными и опытными в работе.

Нашу спокойную жизнь нарушила Первая Мировая война, а с наступлением революции трагически закончилась и рассыпалась наша семья. Наступили тяжелые времена…»

Тяжелые времена наступили не только для семьи Успенских. Целые социальные группы перестали иметь право на существование. После разрушения основ Российского государства и установления советской власти, идеологи этой власти задумали ряд мероприятий, которые бы привели к разрушению церковно-канонических устоев и уничтожению православия как фундамента русской нации. Вот как пишет об этом времени иеромонах Дамаскин: «Судьба Русской Православной Церкви XX столетия не имеет аналогов в церковной истории нашей страны. Она сравнима только с первыми веками христианства, когда христиане уничтожались с беспощадной жестокостью.

Во время революции 1917 года и последующих за нею лет русское государство оказалось полностью разрушенным, вместо стройного государственного порядка осталась груда обломков, собранная воедино насилием и террором. И только Церковь, за два десятка лет из воинствующей став торжествующей, явила миру огромную духовную силу и глубину. Лишенные всего, не имея возможности служить в условиях крайне неблагоприятных для духовной настроенности, для молитвы, эти исповедники держались мужественно и достойно пронесли свой крест… Наша Церковь в XX столетия явила огромное количество святых – столько, сколько не было за все предыдущие столетия. И святость их не только в мученической кончине. Эти новые святые шли в жизни христианским путем, а когда пришел Богом назначенный час, исповедали истину этого пути и в своих крестных страданиях. Они особенно близки нам как жившие в наше время, наши современники и сродники…»

IV часть

Вспомнить, чтобы помнить.

Ветлужские священники, епископы и многие верующие миряне достойно вошли в молитвенный строй Русской Православной церкви.

Немало было приложено усилий официальной властью, чтобы забылись их имена, события стерлись из памяти поколений. Надо признаться, что это вполне удалось. Что мы знаем о них? Семьдесят лет назад осиротели церкви по всей округе, остались без хозяев, осиротели и люди, лишившись своих наставников, пастырей. Чужая злая воля, рабский страх, череда трагических событий, происходящих в стране, думы о хлебе насущном, казалось, вытеснили из памяти даже воспоминания о прежнем укладе жизни.

Разрушались церкви, нужен был кирпич на новое строительство. Но строенные на века, храмы разборке поддавались плохо, однако это не смущало. Материал-то даровой. То, что до основания не было разрушено, сгодилось в хозяйстве, и было приспособлено под электростанцию, хлебозавод, зерносклад, ремонтные мастерские, сельский клуб, школу…

Одно поколение сменяло другое. Октябрята, пионеры, комсомольцы Советской страны не задавались и вопросом о происхождении этих странных строений в центре своих сёл.

В семидесятые годы теперь уже прошлого столетия, будучи ученицей Новопокровской школы, я вдохновенно читала стихи со сцены сельского клуба, даже не задумываясь о том, что эта сцена располагается в алтарной части бывшего храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Как говорят в народе, «с тех пор много воды утекло». Многое изменилось в стране, в жизни. Слава Богу, мы сегодня пытаемся искать свои корни, тем самым хотя бы как-то возвращаем прошлое из забвения. Процесс не простой, болезненный, но, на мой взгляд, правильный. Возвращаем из забвения уже не людей, их давно нет на земле, память о них. Вспомнить о них, помнить, поминать…

Нам есть кого помнить. Ушедших от нас близких, предков своих, а вместе с ними и их духовных наставников. К сожалению, по понятным причинам, мы располагаем неполными сведениями о том времени и о людях, да и те собраны буквально по крупицам. Будем надеяться, что это только начало.

Священники в своих приходах, в своих храмах служили подолгу, лет по двадцать – тридцать, практически всю жизнь. Примеров тому много. Ни один десяток лет прослужил в Богоявленском храме о. Григорий Весновский, о. Павел Потехин – в Белышеве, о. Василий Поздеевский – в Макарьевском, о. Василий Либеров – в Новоуспении, о. Яков Махровский, о. Владимир Ястребов, о. Иоанн Зарницын, о. Василий Покровский, о. Павел Максимовский, о. Александр Зарницын, о. Иоанн Знаменский – в Воскресенской церкви города Ветлуги, о. Николай Крылов, о. Вячеслав Ильинский – в нашей Троицкой церкви.

Настоятель Воскресенского собора о. Василий Покровский с семьей.

Сами дети священнослужителей, они достойно продолжали историю своего рода, роднились друг с другом, тем самым ещё больше укрепляли духовные и кровные узы. Эта связь была столь крепка, что даже после революции продержалась ещё лет двадцать, позволяя достойно жить в нечеловеческих условиях, стойко переносить все унижения и издевательства. Никто из них не отрёкся от Бога, от сана. Тогда власть пошла на крайние меры – физическое уничтожение духовенства как класса. Очень символично, что и смерть приняли наши пастыри все вместе. Они были расстреляны в Горьковской тюрьме семьдесят лет назад 28 ноября 1937 года. Вот их имена:

о. Александр Благовещенский (с. Георгиевское)

о. Григорий Весновский (с. Белышево)

о. Иоанн Розанов (с. Турань)

о. Алексей Чудецкий (с. Белышево)

о. Андрей Скворцов (с. Новопокровское)

о. Александр Карпинский (с. Георгиевское)

о. Сергей Кислицын (с. Галкино)

о. Иоанн Сеготский (с. Макарьевское)

о. Владимир Слободской (с. Новоуспение)

о. Владимир Успенский (с. Новоуспение)

о. Владимир Драницин (с. Спасское)

о. Вячеслав Ильинский (г. Ветлуга Екатерининская церковь)

о. Иоанн Знаменский (г. Ветлуга Воскресенский собор)

о. Александр Зарницын (г. Ветлуга Воскресенский собор)

Николай Воздвиженский – диакон собора

Иоанн Воздвиженский – протодиакон собора

Михаил Вячеславов – регент собора

Последний Ветлужский епископ Неофит в тюрьме содержался отдельно, 11.11.1937г. был приговорен «тройкой» к высшей мере наказания и вскоре расстрелян. В январе 1938г. были расстреляны игумен Дорофей, диакон церкви с. Спасское Василий Зотиков. Епископ Фостирий, живший в Ветлуге на покое, замерз по дороге в Варнавин во время этапа.

И началось время духовного сиротства для нашей земли. И только матушки, лишенные всего, в поругании и гонении держались достойно. Это вызывало уважение, многие тайно помогали, делились последним, но у определенной части общества это вызывало раздражение и злобу. Не смотря ни на что, женщины поддерживали друг друга, продолжали общаться, встречаться, правда, со временем все чаще и чаще на похоронах…

Сегодня можно с уверенностью сказать, что они снова все вместе, уже не в нашем земном мире. Хочется надеяться, что небесными покровителями и заступниками вернуться они на родную землю в сознание и жизнь общества. Но закрадывается сомнение. Ведь давно уже сказано: «По вере вашей да будет вам…».

V часть

Ветлужские епископы.

Первый Ветлужский епископ Григорий прибыл в наш город 1 мая 1922г. В миру Владимир Сергеевич Козлов, родился в Москве в 1883г. Получил хорошее светское образование. После окончания университета служил преподавателем в Москве и в Костроме. В 1919г., в период гражданской войны, в период смуты и террора принял сан и выбрал для себя путь служения Православной Церкви. Три года служил в храмах г. Костромы, а в марте 1922г. принял монашеский постриг с именем Григорий и был рукоположен во епископа Ветлужского, викария Костромской епархии.

Преосвященный Григорий с первых дней начавшейся обновленческой смуты противостоял церковному расколу. Наряду с приходами Ветлужского уезда Владыке пришлось взять под свое руководство приходы Яранской епископии, по причине уклонения епископа Яранского в обновленчество.

В связи с изменением территориально – административных границ Ветлужский уезд Костромской губернии вошел в состав Нижегородской, викарная кафедра также стала относиться к Нижегородской епархии. В ноябре 1923г. власти подвергли Владыку аресту. Он должен был выехать из Ветлуги 8 декабря на неопределенный срок. На время своего отсутствия ведение церковных дел он поручил протоиереям Ветлужского Воскресенского собора о. Павлу Максимовскому и о. Александру Зарницыну. По сведениям авторов книги «Святители земли Нижегородской», после вынужденного своего отъезда епископ в Ветлугу уже не возвращался. Однако мы располагаем записью, сделанной в книге «Клировые ведомости о Ветлужском Воскресенском соборе с приписанной к нему Екатерининской (кладбищенской) церковью и о священно-церковно-служителях при нем за 1914-1929гг.»: «Преосвященный Григорий, назначенный в город Нижний викарием Печерским, выбыл из города Ветлуги 2 февраля 1926г.». Как же было на самом деле, еще предстоит выяснить. Но у нас нет основания не верить записи, сделанной рукой о. Павла Максимовского.

В 1926г. епископ Григорий действительно был перемещен на кафедру епископа Печерского, викария Нижегородского. Но уже в декабре он был арестован и переведен в Москву в Бутырскую тюрьму, где был осужден сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительно-трудовом лагере на Соловках. Затем находился в ссылке. Несколько лет прожил в городе Орле. В 1936г. последовало его назначение на кафедру епископа Уфимского, с возведением в сан архиепископа. В августе 1937г. Владыка был арестован, а в ноябре решением «тройки» при Уфимском НКВД приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 29 ноября 1937г. Сегодня у нас есть возможность вместе с расстрелянными Ветлужскими священниками вспомнить и первого Ветлужского епископа Григория.

Во втором ряду второй слева о. Иоанн Знаменский, настоятель собора о. Павел Максимовский,

первый Ветлужский епископ Григорий, о. Александр Зарницын, первый справа староста собора Вячеслав Попов.

Во втором ряду второй слева о. Иоанн Знаменский, настоятель собора о. Павел Максимовский,

первый Ветлужский епископ Григорий, о. Александр Зарницын, первый справа староста собора Вячеслав Попов.

Второй Ветлужский епископ Николай прибыл в город Ветлугу 4 сентября 1926г. Епископ Николай (в миру Владимир Иванович Голубев) родился в 1862г. в Галичском уезде Костромской губернии. Отец Владимир был священником в ряде церквей в Костромской губернии. В 1924г. арестован и обвинен в «антисоветской агитации», после освобождения в 1926г. принял монашеский постриг с именем Николай, а в октябре того же года был рукоположен в епископа Ветлужского, викария Нижегородской епархии. После подписания в июле 1927г. митрополитом Сергием (Страгородским) декларации о лояльности к Советской власти и признания ее официальной Церковью епископ Николай перешел в оппозицию к Местоблюстителю Патриаршего престола. В книге «Клировые ведомости… за 1928г. …» имеется запись протоирея П.Максимовского: «Преосвященным Неофитом, епископом Городецким, временно управляющим Ветлужским викариатством, запрещен в священнослужении (Указ за №252 от 27 июля 1928г.) за письменное выступление против Патриаршей Церкви».

Владыка был отправлен на покой. В течение года он прожил в своем прежнем приходе в с. Ширяево Костромской губернии. Незадолго до ареста, в сентябре 1929г., был назначен епископом Кинешемским. По официальной версии, в тюрьме епископ Николай тяжело заболел и был отпущен под подписку о невыезде в свое село, где через полтора месяца скончался. Произошло это якобы 5 декабря 1929г. В январе следующего года коллегия ОГПУ СССР вынесла относительно его постановление. Владыки уже месяц как не было в живых.

Во втором ряду слева о. Иоанн Знаменский, о. Павел Максимовский,

второй Ветлужский епископ Николай, о. Вячеслав Ильинский.

Во втором ряду слева о. Иоанн Знаменский, о. Павел Максимовский,

второй Ветлужский епископ Николай, о. Вячеслав Ильинский.

Третий Ветлужский епископ Поликарп (в миру Павел Алексеевич Тихонравов) родился в 1858г. В книге «Клировые ведомости о Ветлужском Воскресенском соборе …» имеется запись о нем: «… кандидат Петербургской духовной академии; с 1884 г. служил в Нижнем Новгороде, год – учителем духовного училища, священником – Александро-Невской церкви при земской богодельне, законоучителем епархиального женского училища и второй женской гимназии. Рукоположен во епископа 8 марта 1920 г. служил в Лукоянове, Ардатове, в г. Ветлугу назначен 30 июля 1928 г.» В книге также сделана запись о том, что преосвященный Поликарп – третий Ветлужский епископ, викарий Нижегородской епархии прибыл в Ветлугу 9 сентября и служил первый раз всенощную на 11 сентября – усекновение главы Иоанна Предтечи.

Епископ Поликарп пробыл на Ветлужской кафедре недолго. В феврале 1929 г. было удовлетворено его прошение уволить на покой с жительством в г. Ардатове Нижегородской области. 22 февраля он выбыл из г. Ветлуги. О дальнейшей судьбе нам известно немного. «Житель с.Ардатово, епископ. Арестован 06.02.31г. Умер в заключении 07.07.31г.» (т.7 «Книга памяти жертв политических репрессий в Нижегородской области».)

Епископ Неофит – последний Ветлужский епископ прибыл в Ветлугу 1 августа 1929 года. В миру Николай Алексеевич Коробов, родился 15 января 1878г. в Ярославской губернии в семье купца. После получения светского начального образования он поступил в монастырь послушником. Многие годы его жизни были связаны с Валаамским Спасо-Преображенским монастырем. В 1906 году был пострижен в монашество, с наречением имени Неофит. В сане архимандрита в апреле 1927г. Неофит был рукоположен во епископа Городецкого, викария Нижегородской епархии.

Десять лет своей жизни и служения Преосвященный Неофит посвятил Нижегородской земле, восемь из них – Ветлужской.

Замечательные воспоминания о Владыке собраны иеромонахом Дамаскиным и опубликованы в его многотомнике «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним». В книге шарьинского автора В.Овчинникова «Возвращение к истокам», вышедший в 2007г., немало страниц посвящено последнему Ветлужскому епископу. Память о Владыке и его предшественниках нашла воплощение в музейной экспозиции «Ветлуга православная» в краеведческом музее.

Живя в Ветлуге, епископ Неофит не прерывал связи со своей духовной родиной – Валаамским монастырем. В Ветлуге вместе с ним жили валаамцы – игумен Антоний (Лучкин) и игумен Дорофей (Павлов). (Игумен Антоний похоронен на нашем Ветлужском кладбище).

Владыка Неофит вместе с некоторыми священниками Ветлужской округи был арестован 6 августа 1937 года по обвинению в «создании диверсионно-террористической организации» и в Горьковской тюрьме был подвергнут всякого рода мучениям. Его содержали отдельно от находившегося в тюрьме духовенства.

Обвинение строилось на нелепых и абсурдных «доказательствах» и заключалось в том, что епископ якобы «проводил активную контрреволюционную подрывную работу, направленную на свержение Советской власти и реставрацию капитализма в СССР» и что им была «создана церковно-фашистская, диверсионно-террористическая, шпионско-повстанческая организация… общим числом свыше 60 участников». Как следовало из обвинения, епископ Неофит «руководил подготовкой террористических актов, сбором шпионских сведений, поджогами колхозов, уничтожением колхозного поголовья».

11 ноября 1937 года решением Тройки при УНКВД СССР по Горьковской области Преосвященный Неофит был приговорен к высшей мере наказания, расстрелян и погребен в общей могиле.

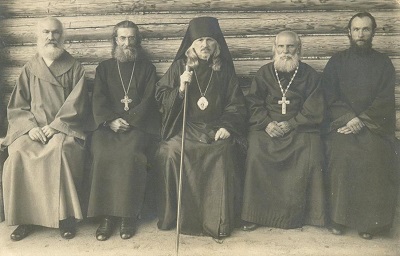

Протодьякон Ветлужского собора Иоанн Воздвиженский, настоятель собора о. Александр Зарницын, Ветлужский епископ Неофит, о. Иоанн Знаменский, псаломщик собора Николай Воздвиженский.

Протодьякон Ветлужского собора Иоанн Воздвиженский, настоятель собора о. Александр Зарницын, Ветлужский епископ Неофит, о. Иоанн Знаменский, псаломщик собора Николай Воздвиженский.

По материалам сайта Ветлужского краеведческого музея http://vmuzeum.nnov.muzkult.ru/

История православия земли Ветлужской

В рамках проекта «История православия земли Ветлужской».

На районной краеведческой конференции, посвященной презентации проекта «История православия земли Ветлужской» с докладом выступила гостья из Москвы Елена. Владимировна Баум – сотрудник православного издательства при приходе храма Святого Духа сошествия на Лазаревском кладбище. Ее выступление было интересно не только сведениями о жизни игумена Антония (ее прадед родной брат игумена Антония), на своем примере она рассказала о возвращении современного человека к своим православным корням, духовным истокам.

Елена Владимировна первый раз приехала в совершенно ранее ей неизвестную Ветлугу осенью 2011 года. В Интернете нашла скупые сведения об игумене Антонии и, не раздумывая, отправились в дорогу. Так состоялось наше знакомство, и начался период общения и совместной работы. Предлагаем материалы из ее выступления на конференции. Очень прошу отозваться тех, кому что-либо известно об игумене Антонии.

А. Щеглова – ученый секретарь музея.

Е. Баум

У моей бабушки, Пелагеи Ивановны, 1911 г.р., всегда хранилась фотография монаха, на которую я не очень обращала внимание.

Крестилась я уже в 33 года, но, как бывает, креститься крестилась, а в церковь — то не очень ходила. Вот книжки о верующих читала, и всегда удивлялась необыкновенным лицам, на которые хотелось смотреть, узнать об их жизни побольше. Как же они жили, что такими вот получились? Как-то передачу по телевизору смотрела, где показывали фотографии дореволюционных лет, и диктор говорил: «Всмотритесь в эти лица. Где мы сейчас можем увидеть такие лица?»

В какой-то момент подумала, что надо бы причаститься. После службы в этот день была проповедь, из которой я узнала, что в этот день теперь будет праздноваться Собор святых новомученников и исповедников Российских. Придя к бабушке, я вдруг эту фотографию увидела. Бабушка много рассказать не могла, сказала, что это ее родной дядя, был на Валааме монахом, потом жил в Петербурге, а в 28 году комсомольцы его арестовали, и больше она о нем ничего не знает.

Года 4 назад моя мама сказала, что в Самолву, это место рождения игумена Антония, куда мы часто ездили к маминой крестной, приезжали монахини и расспрашивали об игумене Антонии, а через некоторое время ей позвонили и сказали, что игумена Антония канонизировали, что теперь он — Антоний Талабский.

Конечно, хотелось знать больше, но женщина, которая сообщила маме об этом, месяца через 2 умерла, а те знакомые, которые остались в Самолве, ничего сказать не могли.

Я подумала, раз, Талабский, значит, может быть по названию какого-то населенного пункта. И только тогда я узнала, что острова в Псковском озере Залит и Белов имели другое название — Талабские острова, их переименовали в честь двух комиссаров – тов. Залита и тов. Белова, которые пришли на острова для установления советской власти. Неизвестно, какими способами они пытались установить власть Советов, но оба были утоплены рыбаками в Псковском озере. Когда же Советская власть все-таки пришла на архипелаг, словно в назидание непокорным, острова Талабск и Верхний были переименованы в Залит и Белов.

Еще в детстве мы часто ездили на ракете из Пскова в Самолву, и экскурсовод рассказывал, что на этих островах любили селиться монахи.

Я решила, что что-ни6удь узнаю об отце Антонии на острове Верхний.

Игумен Антоний (в миру Алексей Иоанович Лучкин) родился 14 марта ст. ст. 1876 года (по другим источникам 1874 года) в деревне Самолва Псковской губернии, Гдовского уезда. Деревня находится на берегу Чудского озера, по которому когда-то проходил знаменитый путь «Из варяг в греки».

В семье Лучкиных было три брата: Алексей, Иван и Андрей, и была сестра Евдокия. Иван — мой прадед.

С детства с отцом и братьями Алексей занимался рыболовством на Чудском озере, которое «слабых не любит». Чудское озеро большое, четвертое по размерам в Европе, это не пруд и не речка, ненастье может застать вдали от берега, словом – это тяжелое и опасное ремесло. Чтобы выжить и не потерять близких, надо уметь быстро ориентироваться в трудной обстановке, нужны сила и выносливость. И такое детство и юность не могли не оставить на личности человека особую печать — печать мужества. По воспоминаниям, о. Антоний был высокого роста, от природы крепкий и выносливый.

С юности возгорелось в нем стремление к духовной жизни, и 15 октября 1900 года Алексей поступает в Валаамский Спасо-Преображенский монастырь.

Сразу стоит сказать, что владыка Неофит, последний Ветлужский епископ, числился послушником Валаамского монастыря с 1902 года, но часто в послушники зачисляют спустя некоторое время, иногда не малое, после того, как человек начинает трудиться в монастыре. Так что очевидно, знакомы игумен Антоний и епископ Неофит были с молодости.

О. Антоний зачислен в послушники только 17 января 1905 года, через 4 года после поступления в монастырь.

Какое-то время проходил клиросное послушание в Москве на подворье Валаамского монастыря.

В 1907 г. переведен в Финляндский Архиерейский Дом в Выборге.

1 марта 1908 года пострижен в монахи с именем Антоний в Валаамском монастыре. По прошению иеродиакона Неофита, исполняющего обязанности эконома Финляндского Архиерейского Дома, командирован в братство Финляндского Архиерейского дома в Санкт-Петербурге на Благовещенском синодальном подворье.

13 октября 1910 года — иеродиакон.

5 января 1915 года рукоположен в иеромонахи.

Состоял в свите епископа Сердобольского, викария Финляндской епархии. Занимался священнослужением. Был командирован в распоряжение Красного креста для исполнения пастырских обязанностей при лазарете от Духовно-учебных заведений.

Данных, когда возведен в игумены нет, имеется только запись: «Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, игумен».

О годах после революции до ареста в 1928 году известно, что он служил на острове Верхний в Псковском озере в церкви Петра и Павла.

Остров Верхний находится довольно близко от родного села о. Антония Самолва, где остались все его родные. По воспоминаниям, о. Антоний никогда не терял связи с семьей. Брат Андрей рано умер и оставил двух сыновей, отец Антоний заботился о них, приучал к церковной жизни. Возможно, именно к этому периоду жизни игумена Антония относится такая история.

Иван не одобрял выбора брата, говорил: «Да, разве ж это работа — быть священником? Вот мой труд рыбака настоящий, он самый тяжелый». Никогда о. Антоний ничего не говорил вопреки, но однажды сказал: «Ну, братец, пойдем вместе помолимся. Будем готовиться к службе. Посмотрим, чья работа труднее». В семь часов вечера братья опустились на колени в келье о. Антония, и он начал вслух читать монашеское правило. Час терпел Иван, два, а на третий сказал: «Да, братец, твоя взяла, твой труд потяжелее будет». Встал и ушел спать. С тех пор он уважительно относился к служению брата-монаха.

«Служил о. Антоний с присущим ему высоким духовным подъемом. Когда он совершал священнодействие в алтаре или каждение храма, то делал это с таким благоговением, что его духовная настроенность передавалась молящимся. Многие, особенно прихожанки, плакали на его службах слезами умиления». (Из воспоминаний об игумене Антонии).

Игумен Антоний был арестован органами НКВД 8 апреля 1928 года и обвинен в антисоветской деятельности, осужден на 3 года исправительно-трудовых лагерей. О месте заключения о. Антония я ничего не могу сказать, в найденных документах сказано только «северный край».

Вместе с о. Антонием отбывал наказание о. Борис Лебедев, который рассказывал, что о. Антоний в лагере спас ему жизнь. После освобождения он разыскал родных о. Антония и рассказывал им о лагерной жизни игумена Антония. «Отец Антоний завоевал уважение не только среди заключенных, но и среди начальства. Когда в лагере получали посылки с воли, то делить их поручали ему, как исключительно честному и порядочному. Когда над кем-либо из заключенных нависала серьезная опасность, о. Антоний делал все, что было в его силах, чтобы помочь человеку. Так он спас многих и многих».

После выхода на свободу отец Антоний не имел права вернуться в родные края. Служить ему тоже запретили. Видимо, он все же приезжал в Самолву. По воспоминаниям отца Николая Гурьянова, отец Антоний рассказал ему, как под дулом пистолета его вынуждали отречься от Бога, на что он ответил: «Стреляйте, но от Бога не отрекусь!».

Мы можем предположить, что освобожден о. Антоний был не ранее апреля 1931 года, т.к. арестован он 8 апреля 1928 года и осужден на 3 года. Т.е. в Ветлуге он прожил только год до своей смерти. Видимо, эта была большая радость для обоих, что он находился вместе с епископом Неофитом. По тем немногим данным, которыми мы располагаем, все же можно предположить, что они были близкими друзьями. Их знакомство началось еще в молодости, и потом мы видим, что епископ прилагал старания, чтобы о. Антоний служил с ним, я имею ввиду прошение иеродиакона Неофита (Коробова) о переводе монаха Антония в Финляндский Архиерейский дом, где Владыка был тогда экономом.

В Ветлуге, по воспоминаниям жителей, «Служить отцу Антонию власти не разрешили, и он за хлеб пел на клиросе. Отец Антоний был простой и смиренный».

Здоровье его в лагерях было подорвано, он стал болеть.

День своей кончины он знал заранее и написал письмо в Самолву с просьбой приехать, потому что на Пасху он будет умирать. Видимо родные не очень поверили, что еще не старый, всегда крепкий и выносливый отец Антоний действительно умрет, и потом — откуда он может это знать, и приехала только сестра Евдокия.

Она и рассказывала о его кончине :

:«Великим постом отец Антоний слег. Сестра пребывала при нем неотступно. Дождались самого вечера Пасхи. Отец Антоний лежал уже совсем ослабевший. Настало время пасхальной службы. Дом епископа Неофита, где жил отец Антоний, находился недалеко от Воскресенского собора. Он сказал Евдокии Ивановне: «Пойди в церковь, послушай. Там уже должны сейчас пропевать такую-то молитву». Когда она вернулась и сказала, что молитву уже пропели, то он сказал: «Ну, все, теперь прощай». Глубоко вздохнул, и душа его отрешилась от тела. Кончина его была тихой и мирной».

Епископ Неофит и игумен Антоний

В Ветлуге я обнаружила несколько подлинных документов, касающихся игумена Антония. Запись в требнике епископа Неофита ( книга хранится в фондах Ветлужского краеведческого музея):

«19 апреля, 2 мая по новому стилю 1932 года. Понедельник Святой Пасхи. День кончины брата Спаса Преображенской обители, что на острове Валааме игумена Антония Лучкина (проходившего послушание в архиерейском доме) и жившего в Ветлуге по независящим от него обстоятельствам».Запись сделана рукой епископа Неофита. Потрясает! Воспринимаю, как послание нам, «..и жившего в Ветлуге по независящим от него обстоятельствам».

Запись в книге актов в Ветлужском ЗАГСе:

«Лучкин Алексей Иванович, дата смерти 2 мая 1932 года».

По данным Православного Свято-Тихоновский гуманитарного Университета в Москве: «Отпевание и погребение игумена Антония, собравшее множество народа, превратилось в торжество веры над безбожием и смертью».

Хочется рассказать еще и такую историю:

Лет 15 назад у меня была довольно тяжелая ситуация, и куда бежать, кому молиться, сплошные сопли и слезы. Я тогда взмолилась: «Ну, хоть кто-нибудь услышь, направь, помоги!» Буквально через пару дней позвонил знакомый, сказал, что у него в гостях игумения Макарьево-Унженского монастыря, и она приглашает всех на праздник Макария Унженского в монастырь. Я поехала, и потом ездила и подолгу там жила, матушка все звала остаться насовсем, но двое, хоть и взрослых, детей и очень пожилые родители, я не решилась их оставить. И узнав, что игумен Антоний похоронен в Ветлуге, я подумала, что это было его заступление.

Несколько позже на Рождество я гостила в деревне Нежитино, совсем рядом с Макарьевым, хозяин был священник, у него жил юродивый, который видел человека первый раз, но всегда точно называл его имя и отчество. Отец Иоанн говорит ему, показывая на меня: «Это кто?» Он спокойно отвечает: «Елена Алексеевна». А я Елена Владимировна. Батюшка ему опять: «Да ты внимательно посмотри! Кто это?» Тот недоуменно пожал плечами, вроде ответил уже, и повторяет: «Елена. Алексеевна». Отец Иоанн расстроился — не удалось меня удивить, а ведь всегда точно его юродивый называл. А мне как-то понравилось. Я потом ходила и повторяла: «Елена Алексеевна».

Вспомнила я это все меньше года назад. Мне никак не удавалось найти в Интернете что-либо про игумена Антония. Однажды зашла в Елоховский собор и оказалось, что это был день памяти Алексия Человека Божия, 30 марта. У мощей Алексия митрополита Московского читали акафист, постояла, потом помолилась у мощей Патриарха нашего, он тоже Алексий. Как-то очень благостно было, ну, думаю, как повезло. Сподобилась приобщиться празднику. И вдруг дома вспоминаю, что игумен Антоний же Алексий был. Это же и его праздник. И когда ввела запрос «Игумен Антоний (Алексий Лучкин)», тут и дату рождения нашла 14 по старому стилю или 27 марта по новому стилю, про Ветлугу нашла, и про епископа Неофита. И про Макарьев вспомнила, и про то, что юродивый сказал, что я — Елена Алексеевна. Иногда я думала, что чудом осталась жива, может это чудо отец Антоний сотворил, и потому я теперь действительно Елена Алексеевна. И я поехала в неизвестную мне Ветлугу.

Вот, и все, что я могу сказать об отце Антонии.

К сожалению, я не могу найти тех, кто приезжал в Самолву и расспрашивал об игумене Антонии стариков, а затем сообщил им, что его канонизировали. Никаких сведений о канонизации у меня нет. Может, он канонизирован Зарубежной Церковью. Но, так или иначе, если б маме не сообщили, что он теперь Антоний Талабский, может я и не нашла бы ничего о нем, имея только фотографию, хранившуюся у бабушки. Архивы Валаамского монастыря вывезены в Финляндию, там монастырь Новый Валаам, но насельники там в основном финны, и не знаю могли ли они интересоваться судьбами Валаамских монахов тех времен.

В Москве на Валаамском подворье поминают Епископа Неофита, а об Антонии ничего не знают. Ну, Бог даст, может еще что-то узнаю. Все же надо знать о своих заступниках и благодарить их, почитая их память.

Иеромонах Антоний 1915 год.

2 мая 2012 года в день 80 — летия со дня кончины игумена Антония на могилах ветлужских блаженых и на предполагаемой нами могиле игумена Антония ветлужский священник отец Павел (Говоров) отслужил панихиду. Вспомнили и Ветлужских епископов и священнослужителей, пострадавших за веру. С батюшкой нас было — трое (Елена Владимировна Баум специально приехала из Москвы), но это не помешало торжественности момента. На могилах горели свечи, запах ладана, блики солнца, проглядывавшего из за туч, на одеянии батюшки, наше духовное состояние- все это оставило неизгладимое впечатление. Шла третья неделя после Пасхи. Пропели « Христос воскрес из мертвых…» на братской могиле жертв революции. На обратной дороге неспешно беседовали с батюшкой о жизни, пути к вере, о многом, что уже стерлось из памяти, но до сегодняшнего дня в моей душе живет очень светлое воспоминание о той службе, о той испытанной нами душевной радости.

По материалам сайта Ветлужского краеведческого музея http://vmuzeum.nnov.muzkult.ru/